以下文章来源于上财档案校史博物 ,作者上财档案校史博物

上财档案校史博物.

校史传播

编者按:

今年是中国人民抗日战争胜利暨世界人民反法西斯战争胜利80周年,从1931年9月18日到1945年8月15日,历经十四年的艰难坎坷,一寸山河一寸血,中国人民终于赢得了自鸦片战争以来反抗外来侵略斗争的第一次完全胜利,实现了民族独立、国土恢复和国际地位的提升。这十四年间,上海财经大学的前身国立中央大学商学院和国立上海商学院虽历经战乱以致校舍片瓦不存,但师生校友怀着必胜的信念,身体力行“经济匡时”的时代使命,用他们的行动展现了知识分子和青年学生的爱国情怀与责任担当,学校在战火中弦歌不辍、薪火相传,为我们留下了光荣的传统和不屈的精神,值得我们永远铭记和传承。

战火校园 两建两毁

上海财经大学源于1917年南京高等师范学校开设的商科。1921年商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学。之后几经递嬗,于1928年5月更名为国立中央大学商学院。

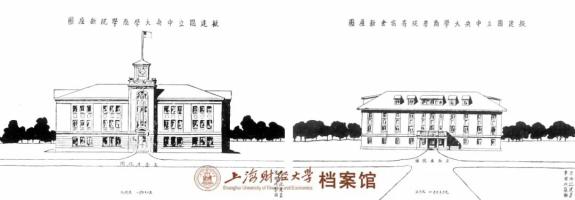

1929年,学校筹款约10万元,在江湾地区西体育会路购地11亩,规划校园,建筑有大礼堂、教室、图书馆、宿舍、实习室等在内的四层大厦两所,于1931年3月落成使用。

国立中央大学商学院新校舍设计图

1931年3月,国立中央大学商学院江湾新校舍总屋

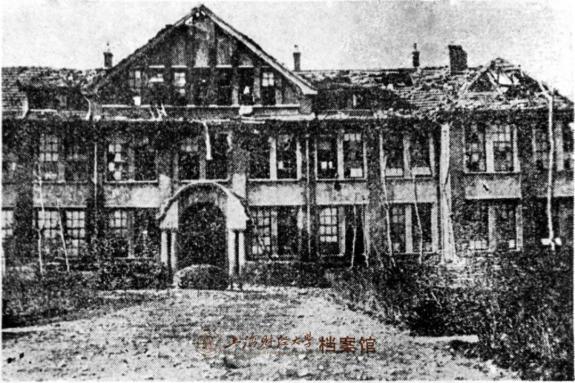

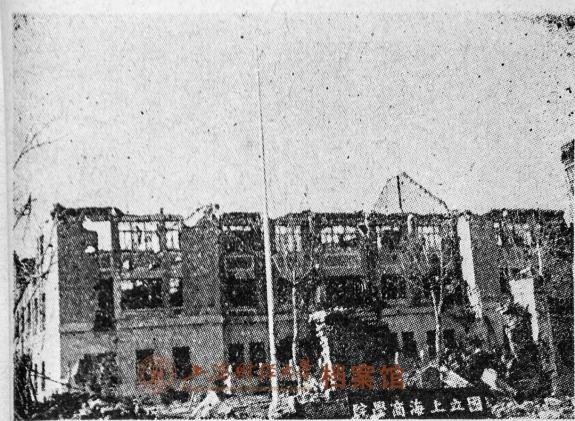

1932年,新院舍在一·二八事变中被日军炮火炸毁。时值寒假,在校师生不多,紧急携带重要文件仓促离校避难。不过,校舍被炸、图书设备被焚的惨状并没有吓倒商学院的师生,学校很快便于当年2月在法租界内赁屋复课,后又迁往霞飞路1348号。

被日军炸毁后残存的学院大楼

学院危墙

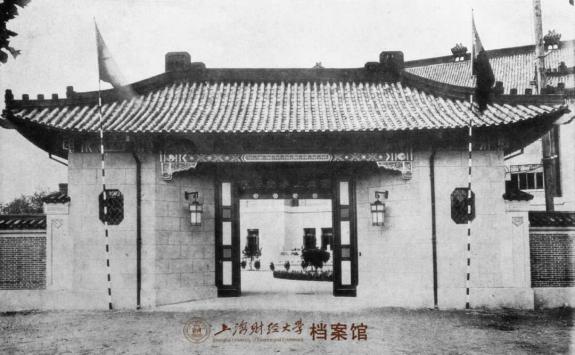

霞飞路的临时校门

1932年8月,学校独立建制,定名为国立上海商学院。1935年1月,在江湾旧址动工重建校舍,1935年10月,落成使用,新院舍“雕梁画栋、黉舍巍峨,顿复旧观,当另有一番新气象”。学校办学更加规范,制度严明、学风朴实,师资力量较强、学生培养成绩斐然,社会声誉日隆。

1935年9月—1937年8月,国立上海商学院校门

国立上海商学院办公大厦

1937 年八一三事变,地处江湾战区的国立上海商学院校园再度惨遭炮火兵戮,以至于“现仅存骷髅,惟校门尚完好”,不久后残缺的校舍也被日军占领。两度历经战火的破坏,学校再一次元气大伤。

学院被炸后的惨状

租屋办学 弦歌不辍

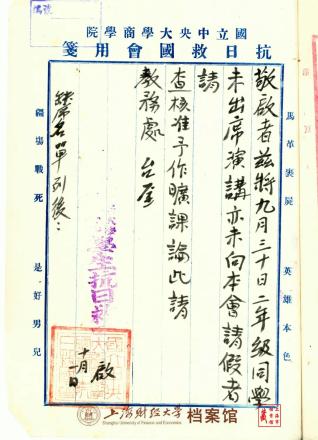

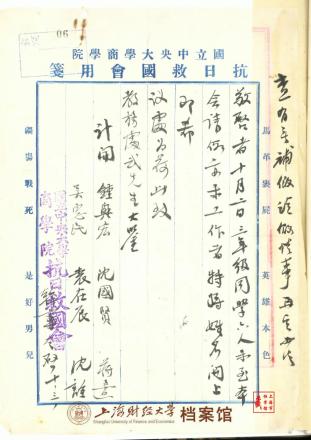

1937年9月,学校在报上刊出9月20日开学的通告,后租借法租界愚园路40号的一幢小楼作为校舍。太平洋战争爆发后,租界也不再安全,学校被迫暂时停课,当时按照国民政府要求的内迁已经无法实现,学校不得不于1942年改为私立,在沦陷区艰难维持办学。

抗战时期的国立上海商学院愚园路40号校址

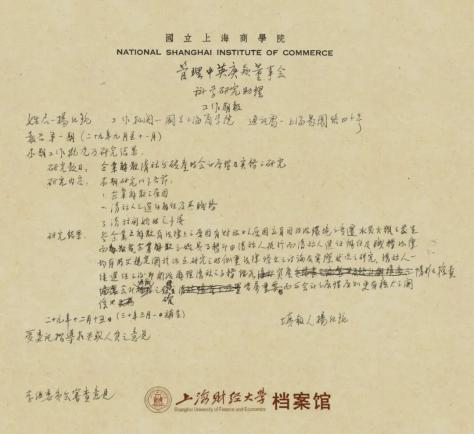

1940年,毕业留校的杨纪琬获得中英庚款支持研究

左右滑动查看更多

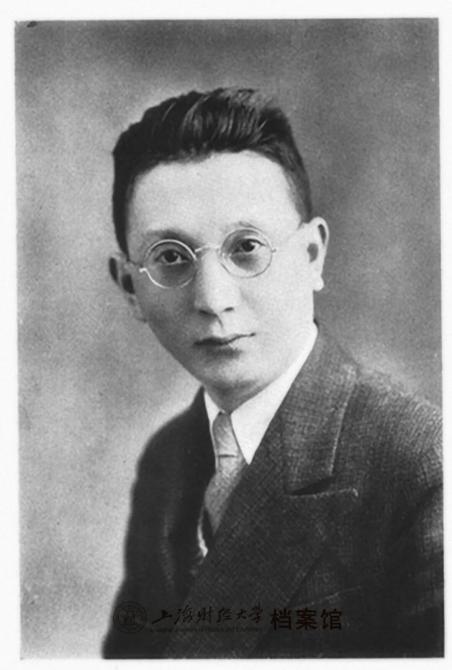

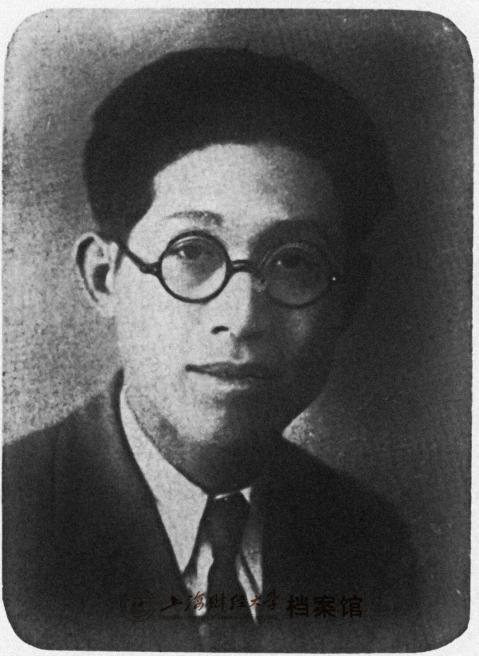

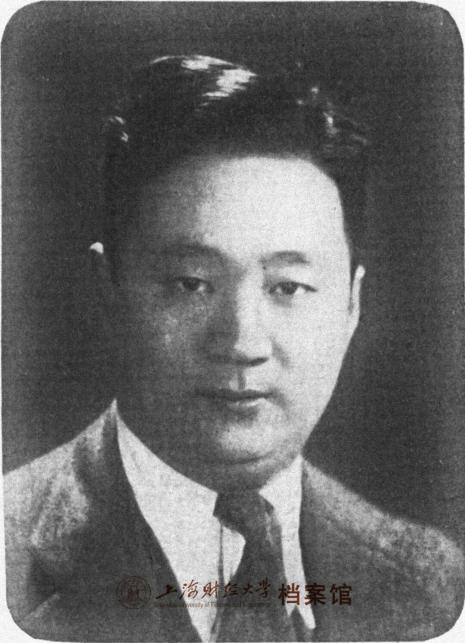

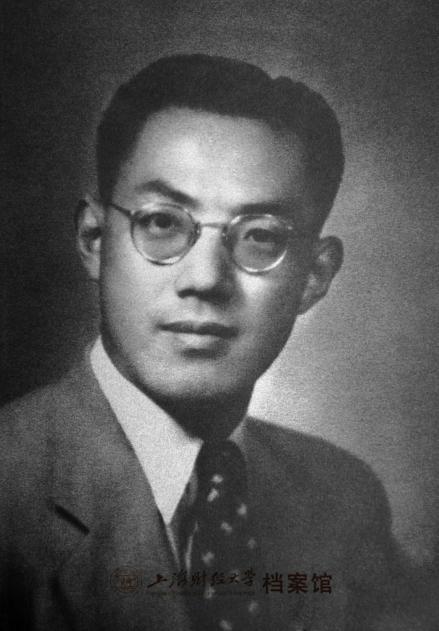

学院师资代表(图一为蔡正雅教授,工商管理系主任;图二为程绍德教授,教务长兼银行系主任;图三为胡纪常教授,国际贸易系主任;图四为张毓珊教授,国际贸易系主任;图五为安绍芸教授,会计系主任,图六为娄尔行教授,会计系讲师)

师生同心 积极备战

九一八事变后,全国各地掀起了轰轰烈烈的抗日救亡运动。学校一方面组织学生罢课抗议、军训备战、编写日本经济情况资料等,一方面积极参加上海大学生抗日救国联合会组织的请愿活动。1931年9月23日,学校成立抗日救国会,每天进行讲演和街头宣传,又组织抗日义勇军开展军事训练。9月28日,褚葆一带领20余名男女学生在校内集合,参加了赴南京请愿队伍,后被反动军警押解回沪。国难当头,中央大学商学院的同学们在学习专业知识外,积极关注国事,为抗战积蓄力量。

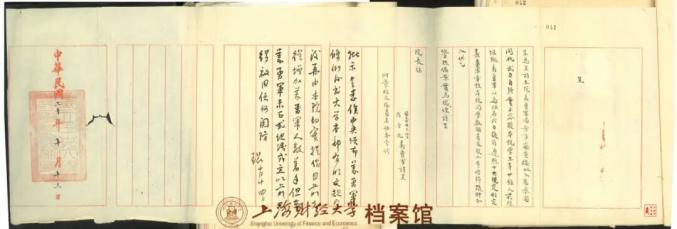

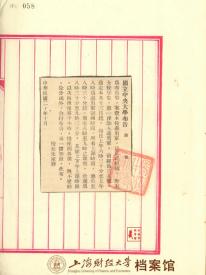

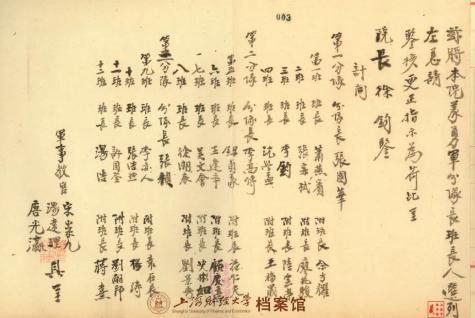

1931年10月,成立义勇军的请示

抗日义勇军成员名单、训练通知

抗日救国会公函、通知

学生军训旧照片

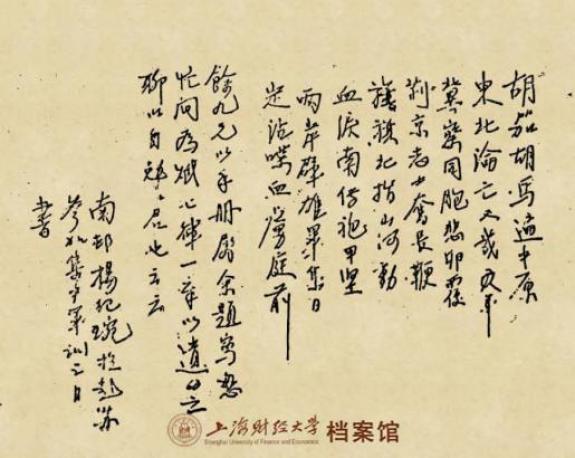

会计系学生杨纪琬在军训中写的抗日主题的七律诗

投身抗战 百折不回

在这场民族抗战中,我校师生曾奋战在祖国各地,以各种形式支持抗战。因所学专业,大部分师生校友在国民经济和教育领域为国效力。他们分布在祖国各地,或发挥专业特长助力经济发展,或教书育人培养后备力量,还有校友为运送抗战物资而牺牲了生命,为抗战做出了积极的贡献。

左右滑动,查看更多

由左至右依次为彭湖、戴铭巽、甘祠森、关可贵、褚葆一、王志莘、许本怡、许涤新、郭秉文

星火燎原 复校新生

早在1933年,国立上海商学院就有马纯古、许涤新两位同学在校外秘密地加入了中国共产党,但是校内的党组织碍于种种原因未能建立。1944年早春,在全民族抗战胜利前夕,国立上海商学院会计系二年级女生蔡秀坤(后改名周池碧)秘密加入了中国共产党。5月26日,会计系女生吴廷珠、任应博在吴廷珠外祖父家的阁楼上秘密宣誓加入中国共产党。费瑛代表上级党组织出席并宣布成立中国共产党上海商学院支部,指定蔡秀坤任支部书记,任应博负责组织工作,吴廷珠负责宣传工作。国立上海商学院的星星之火由此开始。

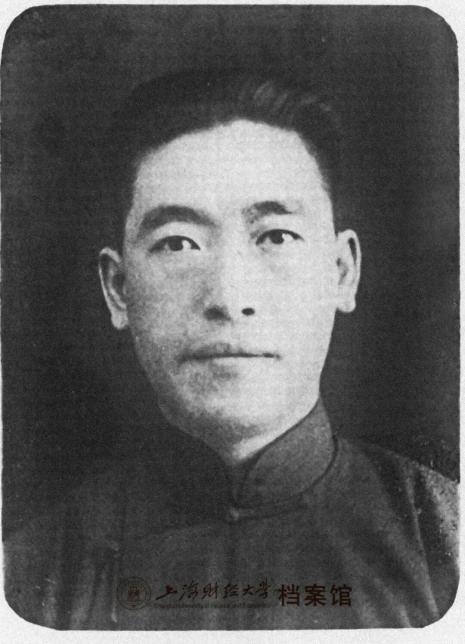

马纯古,学校第一位共产党员

蔡秀坤、任应博与吴廷珠

抗战中,几位地下党员按照党组织的安排,组织发动同学阅读进步书籍,宣传抗战,鼓舞学生士气,发掘进步力量,在抗战胜利时书写大量革命标语,张贴于周边街道。

1944年5月,中国共产党上海商学院支部成立

抗战胜利后不久,我校在大后方的许多毕业生开始酝酿返沪重建母校。在恢复原有的四个系基础上,增加了保险、统计、合作三学系,共七个系,学科更加齐全完备,聘请了一批具有海外留学背景的高水平教授。1946年7月5日,学校正式迁入中州路102号办学。8月招生,投考者多达1945人,最终录取297人,11月正式开始上课。这一时期,在校学生最多达400余人,为创校以来最多。1949年5月27日上海解放,学校被中国人民解放军军事管制委员会接管,获得新生。

1946—1950年中州路102号校门

来源 | 档案馆(校史馆)/博物馆

原标题:《烽火家国路,永有上财人!》