,时长01:44

刚刚

在阅兵前的暖场环节

千人联合军乐团演奏了四首歌

《松花江上》

《在太行山上》

《保卫黄河》

《没有共产党就没有新中国》

其中,《在太行山上》

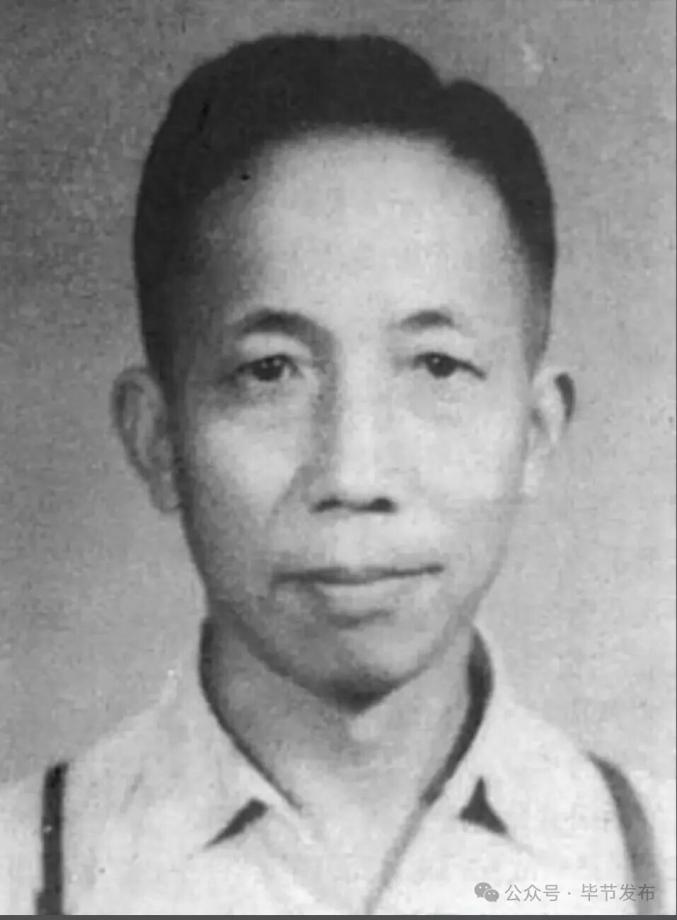

作词者桂涛声

祖籍正是毕节威宁

桂涛声(1901-1982),抗日歌曲词作家,上海音乐协会副主席,中共党员。祖籍毕节威宁。

《在太行山上》创作于1938年,当时八路军深入华北敌后,在太行山建立抗日根据地。平型关大捷粉碎“日军不可战胜”的神话,千山万壑间,军民同心,共赴国难。

“最后一碗米,拿去做军粮。”

“最后一尺布,拿来做军装。”

“最后的亲骨肉,送他上战场。”

当时仅有14万人口的武乡县是八路军总部重要所在地,这里有9万多人参加各种抗日团体,14600人参加八路军,2万多人献出了宝贵的生命。战士前线杀敌,百姓们就在后方筹粮、缝衣,这份生死与共的深情,铸就了真正的铜墙铁壁。

1938年,桂涛声跟着游击队转战陵川时,目睹了无数的热血青年奔向前线参军,八路军战士们在艰苦的环境下奋勇杀敌。

当部队开赴战场,母亲送儿子、妻子送丈夫,手拉手、依依不舍的动人场面打动了桂涛声,触景生情,酝酿半年的诗篇《在太行山上》从心底迸发了出来,他随手写在香烟盒上:

红日照遍了东方,

自由之神在纵情歌唱!

看吧!

千山万壑,铜壁铁墙!

抗日的烽火,燃烧在太行山上!

气焰千万丈!

听吧!

母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场。

我们在太行山上,我们在太行山上;

山高林又密,兵强马又壮!

敌人从哪里进攻,我们就要它在哪里灭亡!

敌人从哪里进攻,我们就要它在哪里灭亡!

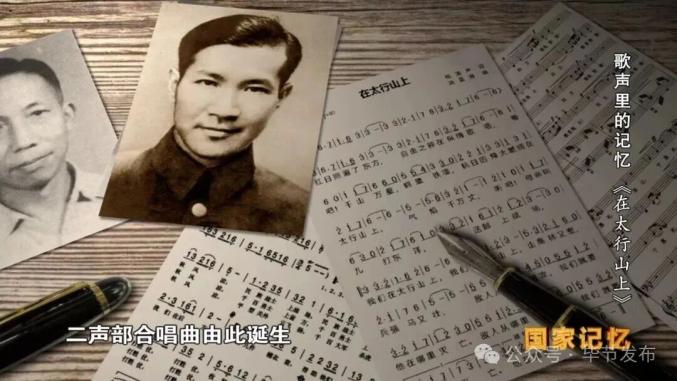

同年5月,桂涛声离开太行山返回武汉,立即带着歌词去见冼星海,请他为太行山区的战友们谱一支队歌。冼星海接过桂涛声写在烟盒上的歌词,仿佛看到太行军民浴血奋战的身影。

坐在钢琴前,冼星海反复琢磨、构思,连夜将歌词《在太行山上》谱写成一首兼有抒情性和进行曲风格的二部合唱曲,把桂涛声笔下太行军民同仇敌忾的决绝、坚韧不屈的意志融入每一个音符里。

这首歌表达了全国人民与侵略者血战到底的决心,很快就唱红了大江南北,鼓舞着抗日军民英勇杀敌,消灭日本侵略者。不久,这首歌转达到了朱德总司令手里,在太行山地区的游击队将其作为队歌。

1937年八路军渡黄河赴山西参加抗战的时候,一共只有3万多人,而到了三年之后,1940年,已经壮大到可以在华北调集105个团20万兵力,在后续的战斗中给日本侵略者以沉重打击。

暖场环节的四首歌

串联起中国人民抗日战争

从苦难觉醒到浴血抗争

再到走向胜利的壮阔历程

《在太行山上》

见证着抗战的热血与烽烟

它是敌后抗战的“战歌”

让民众看到“深入敌人心脏”的抗争力量

凝聚起军民共同抗日的信心

今日

重听这血与火淬炼的旋律

我们听见的不仅是历史回响

更是走向中华民族伟大复兴的精神密码

更多新闻

原标题:《祖籍毕节!刚刚他的歌响彻全国!》